Semua sudah sepakat betapa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah sangat maju. Di Indonesia proyek Palapa Ring dijalankan guna memastikan semua wilayah terhubung.

Simbol kemajuan salah satunya melekat pada gadget yang dimiliki. Semakin terbaru gadgetnya, citra diri semakin moncer sebab merasa jadi bagian masyarakat modern yang melek teknologi.

Lebih jauh lagi, kala isi gadget diperiksa. Aplikasi serba baru yang terinstall bisa membawa si pemilik merasa benar-benar sebagai pemilik peradaban terkini. Serba update. Bikin bangga begitulah.

Belum lagi soal tampil eksis di panggung medsos aneka rupa. Apakah itu IG, Tik Tok, Twitter, Facebook dan beragam aplikasi lain yang populer di era sekarang.

Ada Youtube dan beragam varian aplikasi berbasis video yang menarik siapa saja untuk bisa tampil, sembari berharap bisa jadi viral dan mendapatkan keuntungan finansial.

Media sosial, memang memberikan ruang terbuka yang adil sebenarnya. Siapa saja bisa menjadi bintang dalam sekejap kala pas mendapatkan momentum.

Siapa saja bisa menjadi sumber berita, menjadi bahan obrolan warganet dalam sekejap. Apalagi tatkala mendapatkan spotlight atau sorotan publik karena ada kontroversi yang hadir.

Di sisi yang lain, media sosial memberikan kesempatan aneka hoaks dan anonimitas hadir bersamaan. Bukan itu saja, kebaikan dan keburukan bertarung dalam keberlimpahan informasi yang bisa hadir dalam sekejap.

Memang, tiap platform medsos memiliki kemampuan dan fungsi yang berbeda. Twitter sampai kini lebih terbuka dibandingkan platform medsos yang lain, masih menjadi rujukan hal-hal viral apa saja yang kemudian bisa diangkat menjadi pembahasan media mainstream.

Termasuk untuk seleb medsos yang hadir bak cendawan di musim hujan.

Kemampuan blasting atau penyebaran cuitan sangat bergantung pada banyak sedikitnya follower, interaksi antar-pengguna.

Sedikit berbeda yaitu Instagram alias IG yang lebih banyak digunakan untuk menghadirkan foto dan video. Terhubung atau connected adalah prasyarat utamanya jika kita ingin menonton pemilik akun lain.

Perusahaan medsos memang tak tanggung-tanggung menyediakan kebutuhan pengguna untuk bisa tampil. Algoritma IG misalnya, banyak dimanfaatkan untuk berinteraksi secara live, yang kemudian terekam di feed. Isinya selain percakapan remeh temeh, aksi yang menghibur, aksi berjualan bisa dikerjakan dengan leluasa.

IG oleh sebagian kalangan jadi pilihan untuk memajang citra diri, dagangan ataupun jasa pemilik akun. Selebgram adalah sebutan untuk mereka yang populer.

Hal yang paling rendah dalam bermedia sosial adalah pornografi. Ini boleh diperdebatkan. Kebebasan di dunia digital sebenarnya sudah berusaha diredam begitu rupa, ada etika moral yang ditegakkan.

Semua mahfum apa saja yang hadir dan bisa dinikmati pengguna, seketika asal ada koneksi internet. Termasuk urusan berkait industri konten pornografi. Sebagai industri hiburan, ada sejumlah negara yang mengatur dengan ketat. Di tanah air, industri hiburan pornografi jelas dilarang sebab melanggar norma kesusilaan.

Ada pasal berlapis yang dipakai untuk urusan pidananya yaitu dengan (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”); dan (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”).

Bisa cukup panjang bicara urusan pidana dan proses hukum kasus yang pernah menghebohkan terjadi, berkait pornografi. Ini bisa dibahas dalam artikel lain saja.

*****

Kehadiran diri di lingkungan budaya populer berkait dengan citra diri, khususnya bagi rakyat perkotaan adalah keniscayaan. Jalan-jalan di pusat perbelanjaan (window shopping) tak elok rasanya kalau berpakaian ala kadarnya.

Budaya populer melahirkan mode pakaian yang layak dan tak layak pakai. Meski sebenarnya soal mode berpakaian tak ada hukum pasti alias hukum wajib yang patut ditaati. Misal harus berpakaian rapi saat ke mall atau pusat perbelanjaan.

Bukan hanya soal pakaian, citra diri berkemajuan dihadirkan dengan keberadaan gerai makanan cepat saji, titik kumpul kuliner yang biasa hadir dalam jagat bisnis pusat perbelanjaan.

Kisah berikut adalah pengalaman pribadi saat menikmati suasana merchant di mall kala itu. Ternyata, meski ada kebebasan untuk menonton dan ditonton kala makan di sebuah gerai, tak boleh duduk seenaknya macam di warung tradisional. Ada etika, manner, kala duduk menikmati makanan siap saji di sebuah gerai. Bahkan tak segan, pelayan mengingatkan secara langsung.

Sungguh sebuah pengalaman budaya makan yang jauh berbeda dengan kebiasaan keseharian, bebas bertingkah, selonjor maupun gaya lesehan sembari menyantap hidangan. Melalui penataan interior serba tembus pandang, keluasan tata hias bangunan juga kerlip dan terang lampu melengkapi citra modern kala seseorang berada di dalamnya.

Ini masih sebatas soal makan, di balik kaca tembus pandang yang bisa melambungkan perasaan seseorang lebih sejahtera, lebih makmur, lebih bermartabat kala menyantap makanan siap saji. Meski sejatinya di negara asalnya, menikmati makanan siap saji adalah hal biasa tak lebih dari etalase bisnis, junk food.

Asosiasi diri dengan label aneka brand kelas dunia adalah bagian lain dari hadirnya mall atau pusat perbelanjaan.

Tak hanya di ibukota, mall dan pusat perbelanjaan sebagai ciri modern merajalela ke beragam pelosok negeri. Menancap sampai jauh ke jantung perekonomian perkotaan di tanah air. Ke berbagai kota kedua, ketiga dalam lingkar jejaring pasar ritel. Apa yang ada di belahan dunia negara adikuasa dalam sekejap bisa hadir di merchant pusat perbelanjaan terdekat. Budaya belanja ditumbuhkan begitu rupa, untuk mencapai citra diri seseorang, sebagai Sultan atau sebagai sosok orang kaya.

*****

Hadirnya teknologi informasi menambah panjang dan luas keberadaan pusat perbelanjaan dan mall. Bukan hanya hadir secara fisik, lebih jauh dan dalam lagi secara visual.

Ada dalam beragam aplikasi yang mudah di-download secara cepat. Model pelayanan belanja yang lebih ringkas, cepat dan lebih banyak pilihan kala akses mall dan pusat perbelanjaan digital. Marketplace namanya.

Kemajuan teknologi informasi tak sekedar memudahkan manusia mendapatkan segala keinginan dan hasrat berbelanja namun sekaligus mempercepat membunuh usaha ritel ini. Manusia tak perlu lagi hadir berdesakan dan berdempetan di pusat perbelanjaan. Cukup dari rumah saja untuk memastikan semua keinginan belanja terpenuhi.

Bill Gates, Mark Zuckerberg hingga Jack Ma yang memiliki Microsoft, Facebook hingga Alibaba adalah sederet nama yang besar dalam jagat teknologi informasi mulai software komputer, media sosial dan platform online. Masih ada banyak nama lain, yang bisa diulas lebih dalam.

Bukan itu saja, lewat beragam aplikasi dan platform teknologi informasi, ada wajah baru dalam budaya populer. Ada kebiasaan baru baik dalam soal berkomunikasi personal maupun dalam komunikasi secara publik dengan daring. Siapa saja bisa menjadi seleb dalam waktu pendek. Tua, muda, perempuan dan laki-laki, siapa saja bisa melejit namanya baik secara organik maupun karbitan alias dipromosikan mesin.

Being Digital, dalam buku karya Nicholas Negoponte bisa tergambar dengan mudah apa, siapa dan bagaimana dunia digital begitu jauh memberikan pengaruh dalam kehidupan manusia modern. Bukan hanya bicara soal kemajuan teknologinya tapi memberikan bingkai perspektif cakrawala horison baru berkait terra incognita, dunia baru yang belum terpetakan ini jadi tempat melempar modal agar beranak pinak lebih cepat.

Pemahaman soal internet seringkali salah dimengerti, jejaring web yang terhubung online memiliki prasyarat khusus yaitu kebutuhan connected alias terhubung. Ada paket data yang bernilai uang untuk bisa memanfaatkan jaringan layanan secara realtime, online. Kalau tak ada koneksi, jelas tiap mesin akan bekerja offline.

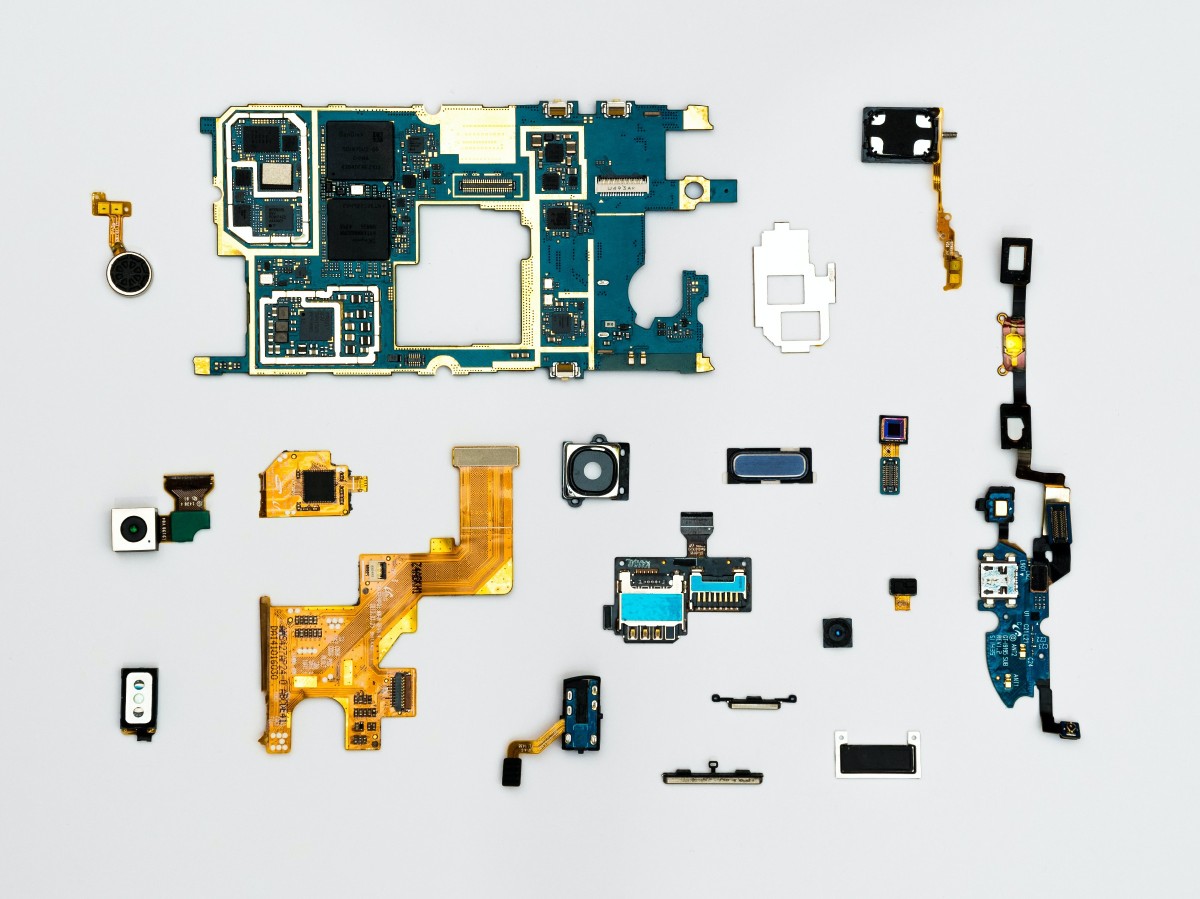

Melalui gadget atau telepon seluler, telpon pintar, koneksi online lebih mudah diakses. Apalagi layanan paket data bisa dengan mudah dijangkau lewat jasa operator selular. Kondisi ini membuat pengguna lebih merasakan hal-hal privat terlayani.

Termasuk urusan menonton, sekaligus ditonton. Sekarang bisa lebih privat diakses layanan online. Apalagi di masa pandemi, kala manusia dituntut membatasi, berjarak dengan yang lain.

Melalui lensa gadget, melalui layar HP ada relasi dan komunikasi timbal balik yang seketika dilakukan oleh user, pengguna internet. Pesan juga demikian cepat tersebar ke banyak orang dalam jejaring pertemanan.

Kalau suka menonton, bersiaplah juga untuk ditonton kala tampil di layar gadget secara sengaja atau tidak sengaja. Hal yang pasti, ada semacam pagar api dalam jagat media sosial. Kalau melewati pagar api, jelas bisa hangus terbakar.