Kawan saya, Farizqi Khaldirian, mengajak kita untuk memeriksa ulang makna istilah “technology as salvation“. Menurutnya, pemahaman kita saat ini yang menganggap perkembangan teknologi adalah penyelamat karena memudahkan berbagai hal justru membuat kita, manusia, terancam kehilangan eksistensi. Teknologi, khususnya digital, semakin jauh mengendalikan apa yang kita pikirkan dan rasakan. Teknologi semakin bisa mendefinisikan siapa kita, menandai kita dengan angka-angka, lalu merekomendasikan/merayu kita agar membaca, menonton, dan mendengar konten yang menurutnya cocok bagi kita. Ini kemudian menimbulkan pertanyaan krusial: apakah manusia masih punya kendali atas dirinya sendiri, atas hasratnya?

Omong-omong soal kendali, Farizqi juga menyoal kendali teknologi yang masih berada di tangan sekelompok kecil orang yang punya modal besar. Mereka mengendalikan pemanfaatan teknologi dan mendapatkan keuntungan materi yang luar biasa. Sebagian besar manusia yang tidak punya kendali hanya menjadi objek eksperimen dan pemanfaatan teknologi.

Jika fakta di atas diresapi, sebetulnya kita bisa menantang pemahaman kebanyakan orang yang menganggap teknologi canggih terkini, atau biasa disebut teknologi 4.0, muncul akibat pertemuan ide antara para ahli matematika dengan orang-orang imajinatif. Mungkin mereka ingin terlihat romantis dan puitis.

Jika kita memeriksa secara sungguh-sungguh perjalanan sejarah teknologi yang berhasil diproduksi secara luas dan digunakan secara masif di dunia kerja, maka akan terlihat bahwa teknologi muncul karena keinginan pemodal untuk mengefisienkan kinerja perusahaannya. Faktor produksi utama ada 2, bahan baku dan pekerja. Bahan baku bisa diutak-atik kapan saja. Tetapi faktor manusia selalu menjadi masalah sejak revolusi industri pertama bergulir. Manusia bisa malas, bisa berorganisasi lalu protes, dan bisa mogok kerja. Ulah manusia ini tentu saja membuat perusahaan tidak berproduksi maksimal sehingga penumpukan keuntungan pun jadi berkurang.

Para pemodal yang niat utamanya selalu penumpukan kekayaan, terus mencari cara dan inovasi agar manusia bisa cepat diganti oleh teknologi. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka, dengan bantuan pekerja teknologi tentunya, memodelkan pekerja manusia. Cara manusia melakukan pekerjaan dipelajari, dimodelkan, lalu dibuat replikanya. Bergulirnya revolusi industri pertama ditandai dengan keberhasilan pemodelan cara manusia memintal benang. Setelah mesin pemintal berhasil dibuat, pekerja manusia ditendang ke luar pabrik. Cerita kemunculan teknologi di hari-hari selanjutnya, sampai hari ini, juga melalui cara yang serupa. Misalnya, chat bot yang digunakan untuk costumer care. Bahasa, logika, dan empati yang dimodelkan untuk chat bot tersebut berasal dari inovasi para pekerja call center yang telah mempraktikkannya selama bertahun-tahun.

Bukankah ini ironis? Metode kerja yang bertahun-tahun dijalankan oleh manusia, sembari disempurnakan selama ia bekerja, kemudian dibekukan ke dalam perangkat teknologi. Inovasi metode kerja yang dikembangkan oleh para pekerja selama ini diekstrak kemudian dijadikan benda mati. Manusia kelas pekerja dipisahkan dari keahlian dan inovasinya sendiri. Setelah keahliannya berhasil dimodelkan, ia disuruh pergi dan tidak mendapat apa-apa. Padahal para pekerjalah yang menjadi subjek inovasi teknologi.

Pemahaman ini sungguh penting untuk memperjelas debat tentang kepemilikan teknologi. Teknologi milik siapa? Jika mengikuti logika pembual, yang menebar cerita bahwa teknologi 4.0 muncul akibat pertemuan romantis ahli matematika dengan manusia imajinatif, maka kita akan menyimpulkan bahwa para inovatorlah yang memiliki teknologi. Sebaliknya, jika kita menginsafi sejarah teknologi yang sudah diuraikan di atas, jelas kita akan lantang bilang: teknologi milik pekerja!

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Manusia kelas pekerja dipisahkan dari keahlian dan inovasinya sendiri. Setelah keahliannya berhasil dimodelkan, ia disuruh pergi dan tidak mendapat apa-apa. Padahal para pekerjalah yang menjadi subjek inovasi teknologi.”[/mks_pullquote]

Tentu saja kita tidak bisa hanya berhenti di klaim tersebut. Apabila kita hanya mendengung-dengungkan fakta kepemilikan teknologi ini di jalanan dan media sosial, tanpa punya strategi yang harus dilakukan hari per hari, lalu hanya berharap mereka yang berada di kekuasaan menuruti kemauan kita, naif sekali. Mana mau mereka yang berada di posisi enak melepas kenyamanannya? Tindakan ini umumnya disebabkan dua hal. Pertama, ia malas berpikir sehingga tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Akibatnya, tidak mampu menyusun strategi. Yang kedua, ia memang muak dengan keadaan, tapi berharap orang lain yang memperbaikinya. Ia tak ingin tangannya kotor dan berdarah-darah.

Agar tidak terjebak dalam mental yang demikian, saya akan mencoba mengurai sedikit hal yang bisa kita lakukan untuk mulai menggembosi kepemilikan teknologi yang semakin sangat sangat timpang ini.

Sebelumnya, izinkan saya sedikit berkisah tentang Ken Arok. Tentu saja berdasarkan versi yang saya percayai. Arok selagi muda menyaksikan eksploitasi yang mengerikan pada orang-orang di sekelilingnya. Penguasa Tumapel merampas hasil pertanian dalam jumlah yang keterlaluan dan ditopang dengan aturan yang dianggap legal. Tentu saja rakyatnya menderita karena hasil kerjanya yang susah payah sebagian besar dijarah.

Tak tahan melihat kondisi tersebut, Arok muda dan kawan-kawannya mencari cara untuk melawan eksploitasi ini. Berteriak-teriak atau membikin keributan di depan istana tentu saja adalah ide yang buruk (kalau bukan misi bunuh diri), karena mereka hanyalah gerombolan pemuda yang kecil jumlahnya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk merampok hasil pertanian itu di tengah jalan, ketika diangkut. Dengan bermodal nyali yang tak tanggung-tanggung, mereka lebih sering berhasil melakukan perampokan. Para prajurit yang mengawal bisa dikalahkan. Hasil rampokan tersebut mereka bawa kembali ke tempat asalnya dan mereka nikmati bersama penduduk.

Kisah perampasan hasil pertanian rakyat Tumapel ini mirip dengan eksploitasi digital hari ini. Jika di Tumapel yang dirampas adalah padi, jagung, dan buah-buahan, maka platform digital menambang data pribadi, film kesukaan, makanan dan minuman favorit, preferensi busana, hingga rasa senang dan sedih yang kita produksi setiap hari. Di Tumapel, hasil penjarahan ditumpuk di pusat kota, tak jauh dari lokasi penjarahan. Sedangkan hari ini data perilaku kita bisa terbang jauh sampai ke Amerika, dan nilai ekonominya diolah tanpa kita mendapatkan bagian yang seimbang.

Kondisi kita hari ini juga mirip Arok muda: tidak punya kekuatan untuk melawan secara langsung pusat kekuasaan yang mengendalikan eksploitasi digital. Sehingga, kita pun bisa meniru cara yang ditempuh Arok. Kita bisa menyusun strategi untuk merampok hasil jarahan di tengah jalan. Arok dan teman-temannya menentukan terlebih dahulu di titik mana mereka bisa merampok dengan mudah. Mereka mengamati setiap titik jalan yang dilalui oleh kereta kuda dan para prajurit penguasa. Kita pun perlu juga pemetaan tersebut, yaitu dengan memahami secara detail bagaimana proses eksploitasi digital berlangsung. Setelah itu, kita bisa menentukan di titik mana kita bisa merampok kembali data-data kita yang dirampas. Ini sungguhlah penting agar kita tidak melulu berharap pada penguasa, yang juga terlibat dan menikmati hasil rampasan, memberikan belas kasihan pada diri kita.

[mks_pullquote align=”left” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Kita pun bisa meniru cara yang ditempuh Arok. Kita bisa menyusun strategi untuk merampok hasil jarahan di tengah jalan.”[/mks_pullquote]

Untuk bisa memetakan, kita harus tahu dulu struktur digital hari ini seperti apa. Benjamin Bratton, dalam The Stack: On Software and Sovereignty, memodelkan struktur digital seperti gambar berikut:

Benjamin Bratton memberi nama The Stack untuk struktur di atas. The Stack secara sederhana bisa dipahami sebagai sebuah struktur komputasi berskala planet yang kemunculannya tidak direncanakan. The Stack punya 6 lapisan: earth, cloud, city, address, interface, dan user.

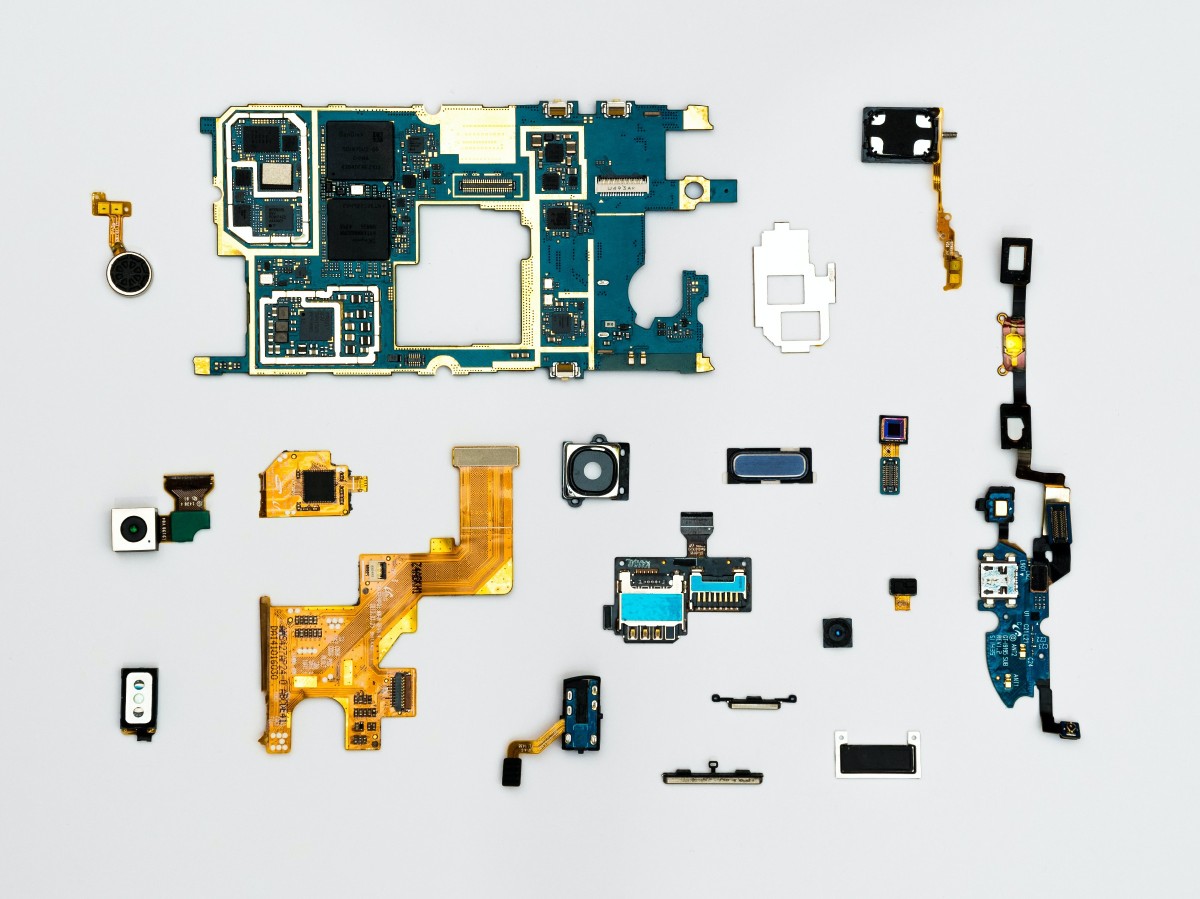

Ruang artikel ini sangat terbatas untuk menjelaskan keenam lapisan tersebut secara rinci. Oleh karena itu, saya akan menjelaskannya dengan singkat saja. Earth adalah segala materi yang ada di bumi yang digunakan untuk membuat perangkat digital. Misalnya, kobalt yang banyak tersedia di Kongo, yang penambangannya melibatkan anak-anak. Kobalt adalah bahan baku pembuatan baterai litium yang digunakan untuk smartphone dan laptop.

Cloud, walaupun sering dibayangkan sebagai awan, sesungguhnya adalah penyimpanan raksasa yang beberapa di simpan di bawah laut. City adalah tempat saling terhubungnya cloud. Address adalah alamat masing-masing perangkat yang kita gunakan untuk mengakses dunia Stack. Contohnya gampangnya ya IP Address. Walaupun mobilitas badan kita tinggi, jika kita tetap mengunakan IP Address yang sama, bagi The Stack kita tidak ke mana-mana.

Lapisan selanjutnya adalah interface. Ini adalah selaput yang memungkinkan user menikmati apa saja yang berada di dalam cloud. Sedangkan user bisa manusia, bisa juga tidak. Lho, user bisa bukan manusia? Cobalah tengok cara kerja robot saham. Ia membaca pergerakan pasar saham, menganalisisnya, lalu memutuskan menjual atau membeli yang mana.

Sebagian besar manusia hanya bisa mengakses Stack sampai interface. Kita tidak tahu apa yang terjadi di lapisan address, city, cloud, dan earth. Dengan demikian, kita baru bisa melakukan perampokan secara realistis di lapisan interface. Strategi yang harus kita susun ialah merampok kembali nilai ekonomi dari data-data yang kita produksi setiap hari di lapisan ini. Mengapa merampok kembali? Sebab, kita belum bisa mencegah nilai data-data tersebut memasuki cloud. Yang baru bisa kita lakukan adalah ikutan mengolahnya untuk menyusun kekuatan sedikit demi sedikit.

Perampokan kembali nilai ekonomi data-data kita ini penting untuk mempertahankan eksistensi manusia, khususnya kita sebagai kelas pekerja. Sebelum eksistensi ini menguap, seperti yang dikeluhkan oleh Farizqi.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”” txt_color=”#1e73be”]”Strategi yang harus kita susun ialah merampok kembali nilai ekonomi dari data-data yang kita produksi setiap hari.”[/mks_pullquote]

Model perampokan kembali yang bisa kita contoh adalah koperasi yang bernama Robin Hood Coop. Koperasi ini berbasis di Finlandia. Kegiatan mereka adalah mengumpulkan uang anggota untuk dimasukkan ke bursa saham Wall Street dengan bantuan robot saham. Keuntungan dari program ini sebagian dibagikan ke anggota, sebagian lainnya digunakan untuk menjalankan program-program yang sesuai dengan visi koperasi. Uniknya, karena berbasis koperasi, pengelolaannya berbeda dengan reksadana. Setiap anggota mempunyai suara, one man one vote. Program yang akan dijalankan oleh koperasi diputuskan dalam rapat seluruh anggota.

Agar lebih jelas, saya akan menceritakan 1 contoh lagi. Beberapa peneliti dan akademisi di Amerika dan Eropa membuat sebuah komunitas bernama Global Center of Advance Studies (GCAS). Komunitas ini bercita-cita membuat sebuah model pendidikan tinggi alternatif. Ini tak lepas dari pengaruh kondisi pendidikan tinggi di Amerika. Seperti kita tahu, di Amerika, karena biaya pendidikan tinggi yang semakin melonjak naik, pemerintah membuat kebijakan yang memungkinkan mahasiswa berutang dulu ke bank. Utang ini nantinya dicicil setelah dia lulus. Akibatnya, banyak sekali mahasiswa yang terlilit utang setelah lulus kuliah. Sebab lapangan pekerjaan semakin sulit, dan jika ada pun, upahnya lebih murah.

GCAS hadir untuk mencoba menyelesaikan masalah ini. Para pemuda yang ingin mengakses pengetahuan di GCAS bisa “membayarnya” dengan berkontribusi di komunitas ini. Bisa dibilang membeli pengetahuan dengan pengetahuan. GCAS memiliki mata uang sendiri, yaitu GCASY yang berupa cryptocurrency. Jadi, strategi yang dipakai memang mengikuti transaksi pendidikan seperti umumnya. Jika kau mampu bayar, kau bisa mengakses pengetahuan yang berkualitas. Bedanya, uang yang dipakai untuk membayar didapatkan dari aktivitas membagi pengetahuan atau berkontribusi memajukan komunitas tersebut.

Yang lebih menarik lagi dari komunitas ini, kontribusi yang dihitung tidak terbatas pada sumbangan ide, desain, mencatat keuangan, atau kerja-kerja organisasi lainnya. Setiap orang bahkan bisa mendapatkan GCASY (mata uang mereka) hanya dengan memberi like, comment, atau share di postingan media sosial GCAS. Ini luar biasa. Mereka berusaha memberikan nilai pada aktivitas kita bermedia sosial.

Mungkin cara yang dilakukan oleh GCAS ini belumlah ideal. Namun, setidaknya mereka sudah berani mencoba model ekonomi digital lain di luar bayangan mainstream yang eksploitatif. Mereka sudah mulai berusaha merampok kembali nilai ekonomi aktivitas digital mereka yang dicuri dan menggunakannya untuk membangun komunitas pendidikan yang lebih adil. Agar tak ada lagi orang yang harus terjerat utang karena ingin belajar.

Hidup semakin berat, melelahkan, dan bikin frustasi. Namun kondisi ini jangan sampai membuat kita terlalu terbuai pada janji-janji dunia ideal yang tidak realistis. Perlawanan pada sistem yang menindas ini tetap perlu cara-cara yang realistis, tapi tak meninggalkan kemampuan berpikir abstrak/imajinasi, seperti 2 contoh di atas tadi. Kelak, jika modal yang kita punya sudah lebih kuat, maka perlawanan yang dijalankan bisa lebih besar. Seperti Arok dewasa yang sudah memiliki pasukan, strategi, dan modal, ia menumbangkan Tunggul Ametung melalui tangan orang lain.